|

OBERRONING

Die Geschichte des Klosters

Der Gründer des Klosters war Expositus Gahr. Schon als er Kooperator von Hofendorf war, äußerten mehrere

fromme Jungfrauen den Wunsch in ein Kloster aufgenommen zu werden. Da aber in der damaligen Zeit die Aufnahme

derselben in auswärtigen Klöstern oft mit großer Schwierigkeiten verbunden war, so reifte in ihm der Gedanke

selbst ein Kloster zu gründen. Kaum war er in Roning Expositus geworden, so legte er den Plan in Roning

ein Kloster zu bauen den er nach klösterlicher Vollkommenheit strebenden Jungfrauen und deren Eltern vor.

Gerne erklärten die Eltern von 12 Jungfrauen durch Unterschrift sich bereit, außer dem Heiratsgut ihrer

Töchter noch freiwillig größeren Schenkungen zu leisten, wenn die Gründung des Klosters zustande komme. Gahr

entwarf nun die Statuten des zu gründenden Vereins „zur Führung eines gemeinsamen Lebens, zur Bildung der

weiblichen Jugend und zur Unterstützung armer, kranker Hilfsboten“, und reichte sie bei der geistlichen

und weltlichen Obrigkeit zur Genehmigung ein. Am 19.11. 1838 wurde vom königlichen Staatsministerium die

Gründung des Verein genehmigt.

Im Jahre 1839 begann Gahr den Bau des Klosters an der Südseite der Kirche und vollendete ihn 1880. In der

Zwischenzeit trat er in Unterhandlung mit der Generaloberin der Armen Schulschwestern Frau Theresia a Jesu

Gerhardinger Von Neuburg, dass die künftig in Roning in klösterlicher Gemeinschaft lebenden Jungfrauen ins

geistliche Leben eingeführt würden. Nachdem diese sich bereit erklärt hatten, gingen am 21.6.1839 folgende

4 Jungfrauen nach Neuburg: 1) Therese Reithofer, geboren am 25.6.1818 zu Hebramsdorf(mit Ordensnamen

(Maria Alfonso), die erste Oberin). Sie starb am 2.Februar 1900 als letzte Mitbegründerin des Klosters. 2)

Anna Reithofer geboren am 16.1.1816 zu Hebramsdorf(M. Catharina), gestorben am 23 September 1859. 3)

Katharina Schmid, geboren am 4.8.1818 zu Roning (M. Brigitta), gestorben am 19.11.1840, 4) Creszenz Stempfhuber,

geboren am 28.10.1818 zu Roning (M. Clara) gestorben am 4.4.1884. A 8.10.1840 kamen die Jungfrauen von Neuburg

wieder zurück und bezogen das nun fertige Kloster, um nach dem von Gahr entworfenen Statuten zu leben. Am

13.4.1841 wurde vom bischöflichen Ordinariat das Zusammenleben der Jungfrauen gestattet, jedoch verlangt,

dass die Jungfrauen darauf bedacht seien eine schon approbierte Ordensregel anzunehmen. Da nach dem Willen des

Gründers Gahr der Jungfrauenverein außer den drei Ordensgelübten als vierte das Gelübte der ewigen Anbetung

befolgen sollte, aber keine der schon approbierten Ordensregeln ein solches viertes Gelübte hatte, so konnten

sich die Jungfrauen dazu einstweilen nicht entschließen. Sie lebten längere Zeit vom besten Geiste beseelt in

klösterlicher Gemeinschaft nach ihren ersten Statuten dem Gebete, dem Unterrichte der weiblichen Jugend, der

Handarbeit und der Verpflegung alter Personen obliegt damit auch die Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes

verbindend. Die Zahl der Jungfrauen wuchs von Jahr zu Jahr.

1868 Betrug die Zahl derselben 43.. Am 28.8.1842 hielt der Bischof Valentin Riedl zum ersten Mal eine Visitation

im Kloster ab. Im Jahre 1863 haben sich die Jungfrauen entschlossen, sich dem Orden der Salesianerinnen anzuschließen

und die Regel des hl. Franz v. Sales anzunehmen. Es erschien am 18.8.1863 die damalige Oberin M. Aloisia Lehmer

von Pielenhofen mit einer Äbtissin, Novizenmeisterin und Laienschwester und führte die Regel des h, Franz v. Sales

ein.

Am 15.12.1863 wurden 33 Jungfrauen in den Orden der Salesianerinnen oder Maria Heimsuchung eingekleidet. Zurzeit

beträgt die Zahl der Klosterschwestern, die sich in Chor-Laien und Windenschwestern gliedern. ca.60.

Der Hauptzweck des Jungfrauenvereins war von Anfang an die Erziehung der weiblichen Jugend.

Am 18.12.1847 wurden von der kgl. Regierung von Niederbayern genehmigt, dass die Mädchen als Volksschule Oberroning

von Schwestern des Klosters Roning in ihrem Kloster unterrichtet werden dürfen.

Am 17.1. 1848 wurde nun die Mädchenschule eröffnet. Und seit dieser Zeit wird sie von deren Schwestern geleitet. Der

Unterricht wird von den Schwestern seitdem unentgeltlich erteilt. Mit der Volksschule ist auch ein weibliches

Erziehungsinstitut verbunden, in welche Mädchen bäuerlichen und bürgerlichen Standes aus der näheren und weiteren

Umgebung, ja aus entfernteren Gegenden Bayerns in mehrjährigen Kursen ausgebildet werden. Jetzt bestehen dort eine

Haustöchtersschule mit 3 Kursen und eine Haushaltsschule. Beide sind zurzeit von 80 Mädchen besucht.

Der Bau des Klosters umfasste mehrere Zeitabschnitte, 1839/40 entstand die Südseite der Kirche der erste westliche

Flügelbau in einer Länge von 80 Fuß und einer Breite von 25 Fuß, der auf 2280 fl. zu stehen kam. In den Jahren 1844

und 45 wurde das Quadrat des Klosters mit einem Kostenaufwand von 6041 fl. (Gulden) ausgebaut.

15.9.1861 wurde die Südseite des Friedhofes an das Kloster abgetreten.

1862 wurde zwischen Kloster und Kirche die Chorkapelle errichtet.

In den Jahren 1863 und 64 wurde das Kloster erheblich erweitert, indem gegen Osten ein Flügelbau in der Länge von

128 Fuß und in der Breite von 33 Fuß 3 Stockwerk hoch aufgeführt wurde. Derselbe kam auf 17000 fl zu stehen. In

demselben Jahr wurde die Volksschule und das weibliche Erziehungsinstitut untergebracht. Da im Laufe der Zeit das

Mädcheninstitut immer größer wurde und auch die Zahl der Schwestern sich vermehrte und da der 1863/64 aufgeführte

Flügelbau in neuerer Zeit den hygienischer Beziehung nicht ganz mehr entsprach, wurde in den Jahren 1908-1911 an den

1863/64 gebauten Flügel anschließen ein neuer Stattlicher Institutbau errichtet. Derselbe entspricht in jeder Weise

den hygienischen Anforderungen der Neuzeit.

Zum Kloster gehört auch seit 1846 ein größerer Ökonomiehof der sogenannte Klosterhof. (Hs. Nr. 1).

1939 Joh. Bapt. Strohmeier

Das Wappen ist ein einziges, von zwei Pfeilen durchbohrtes, von einer Dornenkrone umschlossenes Herz, dieses arme

Herz, in das die heiligen Namen Jesus und Maria eingegraben sind, soll als Einfassung für ein aus ihm emporragendes

Kreuz dienen.

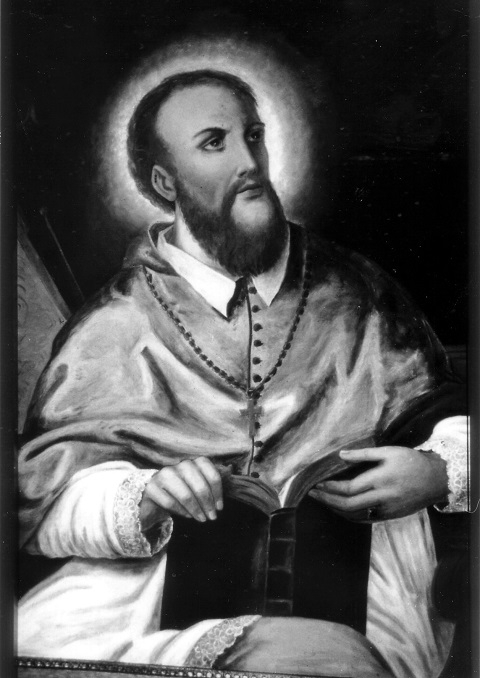

Heiliger Franz von Sales

Heiliger Franz von Sales

Heiliger Franz von Sales

Der Orden von der Heimsuchung Mariens wurde im Jahre 1610 vom heiligen Franz von Sales und der heiligen Johanna

Franziska von Chantal in Annecy (im Südosten Frankreichs) gegründet. Deshalb werden die Schwestern nach ihrem

Stifter auch „Salesianerinnen“ genannt.

Franz von Sales wurde 1567 im Schloss Sales in Savoyen geboren. Er studierte zunächst Rechtswissenschaft,

entschloss sich aber bald, Priester zu werden. 1593 erhielt er die Priesterweihe, zog als Apostel von Stadt zu

Stadt und erreichte durch seine überzeugenden Predigten, daß viele zum Calvinismus Abgefallene trotz großer

Widerstände zum katholischen Glauben zurückkehrten. Nach einigen Jahren wurde er zum Bischof von Genf ernannt,

weil er durch seine Predigttätigkeit und sein rastloses Arbeiten segensreich wirkte. Ungeachtet seiner anstrengenden

Amtstätigkeit, fand er noch Zeit, neben vielen anderen Büchern zwei besonders bedeutende zu schreiben: „Philothea –

eine Anleitung zu einem frommen Leben“, das heute noch von vielen Lesern als eine Kostbarkeit geschätzt wird, ebenso

das Buch „Theotimus – Abhandlung über die Gottesliebe“, das er vor allem für die klösterlichen Gemeinschaften verfasste.

Eines Tages hatte er die denkwürdige Begegnung mit Johanna Franziska von Chantal, mit der er zusammen den Orden von der

Heimsuchung Mariens gründete. Es entwickelte sich zwischen beiden ein intensiver Briefwechsel, der für die Gründung des

Ordens von großer Bedeutung wurde. Als er am Fest der „Unschuldigen Kinder“ im Jahr 1622 starb, bereiteten ihm später

die Salesianerinnen von Annecy in ihrer Basilika eine würdige Grabstätte.

Kloster Oberroning

Ordensgründerin Johanna Franziska von Chanthal

Ordensgründerin Johanna Franziska von Chanthal

Heilige Johanna Franziska von Chantal

Johanna Franziska von Chantal war eine intellektuelle Frau der Gesellschaft, jedoch auch eine tüchtige Hausfrau und

Verwalterin ihres Gutes. Die Zwanzigjährig aus Dijon hatte sich mit dem jungen Baron von Chantal verheiratet und

führte mit ihm eine glückliche Ehe. Als ihr Gemahl durch einen tragischen Jagdunfall starb, wurde sie als Schlossherrin

ein Vorbild tätiger Nächstenliebe an den Armen und Kranken. Erst 28 Jahre alt, war schon ihr Leben überschattet von

Leiden und Sorgen. Sie bat Gott, er möge ihr helfen, ihren vier Kindern eine gute Mutter zu sein, um sie einst an seinem

Thron wiederzusehen. Sie übte die großen Tugenden des Schweigens, des Ertragens und der Geduld. In den Stunden der Nacht

fand sie Trost und Kraft im Gebet und dankte Gott für die Wunder seiner Güte in allen schweren Stunden. Sie war längst

Witwe, als sie Franz von Sales, dem Bischof von Genf, begegnete, und dies durfte für sie selbst und für die Nachwelt

von großer Bedeutung werden.

Der Bischof hatte schon immer den Wunsch, einen Orden ohne Klausur zum Dienst der Armen und Kranken zu gründen. Er

merkte bald, dass diese Frau allein berufen und fähig war, diesen seinen Plan zu verwirklichen. Sie hörte ihm zu und

sagte ja. Ihre Kinder waren inzwischen groß geworden und versorgt. Am Dreifaltigkeitsfest des Jahres 1610 nahm sie mit

ihren beiden Gefährtinnen Marie Jacqueline Favre (Savoyen) und Jeanne Charlotte de Bréchard (Burgund) in Annecy den

Schleier. Bald schlossen sich diesen weiteren Frauen an. Zur Oberin ernannt, ging Johanna Franziska daran, mit Umsicht

und Hingabe, mit der sie als Schlossherrin ihr Gut zu einem Musterbetrieb gemacht hatte, ihr Kloster zu einer

vorbildlichen Gemeinschaft der Liebe, Demut und herzlichen Güte zu machen. Solange Franz von Sales lebte, hatte sie in

ihm durch einen regen Briefwechsel einen guten Ratgeber und Helfer. Nach seinem Tod, als sie nicht mehr an ihn Briefe

schreiben konnte, bat sie ihn im Gebet, ihr weiterhin beizustehen in allen Fragen und Nöten ihrer Klostergemeinde.

„Ich ersehne nichts anderes, als dass Gott mich an seiner Hand führt, dass ich arbeite und leide, um ihm ganz zu gefallen,

denn die Gottesliebe dringt mit ihrem Schwert in die geheimsten und innersten Schichten unserer Seele ein und scheidet

uns von jeder Selbstliebe. Das Kreuz ist für jede Heimsuchungsschwester die Berufung ihres Lebens.“

Die Vortrefflichkeit unseres Ordenslebens, so sagt sie, „besteht in der Liebe zur Demut, Geringheit und Erniedrigung.

Der Demütige ehre und verherrliche Gott gebührend und gebe Gott bei allem, was er tut, Ehre und Ruhm. Die vollkommene

Einfalt besteht darin, bei all seinen Handlungen nur ein einziges Verlangen zu haben: Gott in allem zu gefallen. Im

Grund laufen alle Tugenden auf die Gottes- und Nächstenliebe hinaus.“ Innerhalb von 30 Jahren waren 87 Klöster entstanden.

Im Alter von 69 Jahren starb Johanna Franziska von Chantal am 13. Dezember 1641. Ihr Grab befindet sich neben ihrem großen

Vater und Gründer des Ordens in der Basilika von Annecy.

Sie hatte zwei Wege vor sich: den der noblen Gesellschaft und den der Zuwendung zum Orden. Hätte sie den ersten Weg

gewählt, wäre sie längst vergessen. Sie wählte den zweiten Weg und wurde eine große Heilige für damals und auch für

unsere Zeit.

Kloster Oberroning

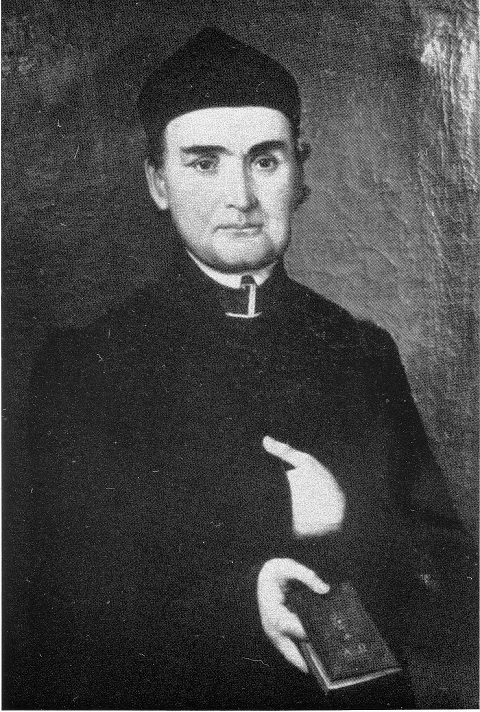

Johann Bapt. Gahr – Gründer des Klosters

Johann Bapt. Gahr – Gründer des Klosters

Johann Baptist Gahr – Gründer des Klosters

Im Jahre 1838 wurde das Kloster Oberroning von dem damaligen Ordensgeistlichen Johann Baptist Gahr gegründet. Die

Lebensgeschichte dieses mutigen und frommen Priesters zieht sich wie ein roter Faden durch die erster zwei Jahrzehnte.

Aus diesem Grunde wie auch zur Würdigung einer solch außergewöhnlichen Priesterpersönlichkeit soll einiges aus seinem

Leben berichtet werden.

Sein Weg zum Priesterberuf

Als Sohn sehr armer Eltern wurde J. B. Gahr am 11. April 1806 in seiner niederbayerischen Heimat Mallersdorf geboren.

Ihm und seinen sieben Geschwistern fehlte oft das zum Leben Notwendigste, aber nie entbehrten die Gahr-Kinder Liebe und

Geborgenheit von Seiten ihrer Eltern. Echte Frömmigkeit prägte das Familienleben und bahnte so den Weg für geistliche

Berufe. Johannes hegte, gleich seinem älteren Bruder Georg, den sehnlichsten Wunsch, Priester zu werden.

Mit 13 Jahren kam der kleine Hansl an das Gymnasium nach Landshut. Eine entbehrungsreiche Zeit stand ihm bevor: Die

Armut zwang ihn, sich förmlich durch die Studienjahre hin durchzuhungern. Wie aus seinen Aufzeichnungen zu entnehmen

ist, hatte er am Morgen fast nie ein Frühstück. „Das Mittagessen“ schreibt er, „musste ich mir täglich an der Tür guttätiger

Menschen erbetteln und dafür oft weite Wege in der Stadt zurücklegen. Abends hatte ich meistens nichts als ein Stücklein

schwarzes Brot zu essen und gewöhnlich Wasser zu trinken. Ich musste oft hungrig zu Bett gehen. Ich erinnere mich noch gut,

wie ich, um meinen Hunger zu stillen, Kornähren in meinen Händen zerrieb und dann die Körner aß.“ Auch die kalten Wintermonate

setzten dem dürftig Gekleideten sehr zu. Forst und eisige Kälte nisteten sich erbarmungslos in seiner Dachkammer ein. „Wenn

ich morgens aufstand“ fährt er in seinen Jugenderinnerungen fort, „waren meine Schuhe nicht selten wie Eis gefroren.“ Aber um

des hohen Zieles willen hielt der arme Student tapfer durch.

Nach erfolgreich abgeschlossenen Gymnasialstudien kam Johann Gahr nach Regensburg zum Theologiestudium. Sein bester Gönner

und Pastorallehrer war der hochangesehene Regens und spätere Bischof Georg Michael Wittmann. Dieser war trotz aller religiöser

Aufklärungswirren von damals ein dem Glauben und der Kirche treu ergebener Gelehrter, ein strenger Asket und großer Beter.

Unter seiner Führung reifte Gahr zum Priester heran, und aus seiner Hand empfing er auch die Priesterweihe am 20.08.1832. Das

erste heilige Messopfer feierte der Primiziant in seiner Heimatkirche Mallersdorf.

Seine ersten Priesterjahre

J. B. Gahr begann seine Seelsorgertätigkeit als Kooperator in der Pfarrei Hofendorf (Bei Neufahrn/Nb.), zu der auch die

Gemeinde Oberroning gehörte. Diese Filiale wurde dem jungen Priester zugewiesen, und er widmete sich mit vollem Eifer der

neuen Aufgabe. Seine tiefe Frömmigkeit war geprägt von der Spiritualität seines hochverehrten Regens und Bischof Georg Michael

Wittmann. Am Tag der Priesterweihe hatte dieser zu den scheidenden Neupriestern gesagt: „Solange nicht wieder mehr Gebet und

bußfertiges Leben geübt wird, sind keine besseren Zeiten u erwarten. Die Verehrung und Liebe zum Hochwürdigsten Gut müssen

noch mehr wachsen!“ Diese Worte brannte auf der Seele des jungen verantwortungsbewussten Priesters Johann Gahr. Die wenigsten

wussten, daß er oft ganze Nächte anbetend vor dem Tabernakel in der Kirche kniete und um Erleuchtung bat, wie gerade auch auf

dem Lande die Verehrung des heiligsten Sakramentes mehr gefördert werden könnte.

Schon länger hatte er sich mit dem Gedanken getragen, „einen Zufluchtsort für fromme Jungfrauen zu gründen, deren hauptsächlichste

Beschäftigung neben Arbeit und Buße die immerwährende Anbetung des allerheiligsten Sakramentes sein sollte.“ Denn mehrere Frauen

äußerten dem Kooperator gegen gegenüber den Wunsch, in ein Kloster einzutreten. Zu dieser Zeit war die Aufnahme in einen Orden

mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da die materielle Sicherstellung der jungen Schwestern nicht immer gegeben war. Da

reifte in ihm der Plan, selbst ein Kloster zu gründen, um die „Anbetung des Hochwürdigsten Gutes und die Unterweisung der Jugend“

zu fördern. Diese Idee fand bei den Gläubigen seiner Kirchengemeinde Oberroning volle Zustimmung, und die Eltern von zwölf

aufnahmewilligen Jungfrauen wollten sich schriftlich bereit erklären, außer dem Heiratsgut ihrer Tochter noch große freiwillige

Schenkungen zu leisten, falls die Gründung eines Klosters in Oberroning zustande käme. Der fromme Priester sah in dieser

großmütigen Zusage „eine Fingerzeig Gottes“ dafür, sein großes Vorhauben zu verwirklichen,. Das stille, einsame Dörfchen Oberroning

schien hierfür geeignet zu sein.

Nach vier Jahren eifriger Seelsorger Tätigkeit erwirkte er für seine Roninger Gemeinde die Errichtung einer Expositur bei der

Regierung und beim Bischöflichen Ordinariat. Am 9. Mai 1837 hielt Johann Baptist Gahr als erster Expositus in Oberroning Einzug,

nachdem die Gemeinde eine Grundvoraussetzung erfüllt hatte: den Bau eines Pfarrhauses. Mit dem darauffolgenden Jahr beginnt die

wechselvolle Gründungsgeschichte des Klosters, sein Lebenswerk, für das er bereit war, jedes noch so schwere Opfer zu bringen.

Kloster Oberroning.

Schwester M. Aloisia Lehner aus Pielenhofen. 1. Oberin des Klosters Oberronning

Schwester M. Aloisia Lehner aus Pielenhofen. 1. Oberin des Klosters Oberronning

Die Roninger Schwestern bereiteten der künftigen Mutter Oberin mit ihren drei Begleiterinnen am 18. August 1863 einen herzlichen

Empfang. Als diese bei ihrem ersten Besuch in Oberroning das neue Haus kennenlernten, waren sie tief beeindruckt, eine wahrhaft

klösterliche Gemeinschaft anzutreffen, die einfach und bescheiden lebte, den vorläufigen Satzungen getreu ihre Arbeit verrichtete

und mit frommem Eifer die Anbetung des Allerheiligsten pflegte. So betrachteten sie es als großen Gewinn, durch den Anschluß des

Jungfrauenvereins die Zahl der salesianischen Klöster um eines vermehrt zu sehen.

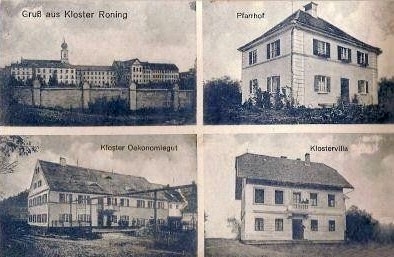

Erster- und zweiter Bauabschnitt 1895

Erster- und zweiter Bauabschnitt 1895

Im Frühjahr 1839 wurde der Baufirma Josef Stapfer in Rottenburg der Auftrag, für den Bau des ersten Teils des Klosters auf der

Westseite der Expositur Kirche beauftragt. „Hierfür hatte mit Freuden“, wie die Chronik berichtet, „eine Familie aus Oberroning

den Grund gegeben.“ Da deren einzige Tochter sich gleichfalls den Jungfrauen angeschlossen hatte, gab sie das Versprechen, ihr

ganzes Gut dem klösterlichen Verein zukommen zu lassen.

Ansichtskarte aus dem Jahre 1902

Ansichtskarte aus dem Jahre 1902

Die Mutter Gottes als Schutzfrau von Kloster, Kirche und Pfarrhaus

Ansichtskarte aus dem Jahre 1925

Ansichtskarte aus dem Jahre 1925

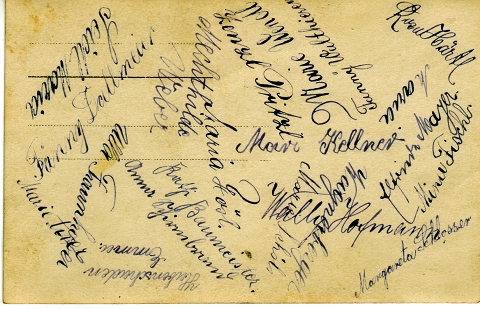

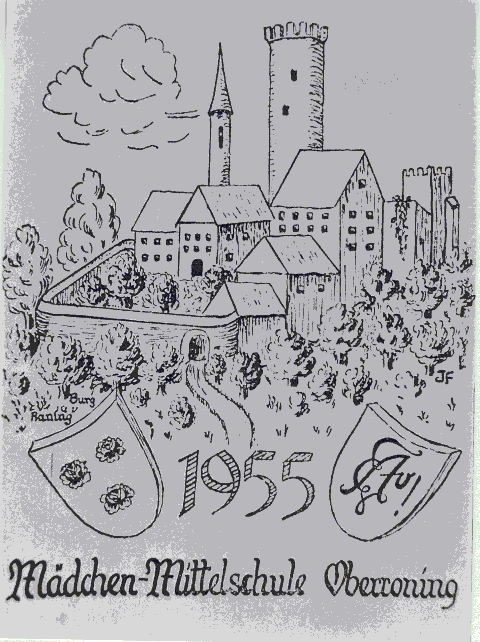

Schülerinnen aus dem Jahre 1926 mit deren Unterschrift

Schülerinnen aus dem Jahre 1926 mit deren Unterschrift

Von 1943 – 1945 wird das Kloster Lazarett

Gottes Vorsehung hatte es gefügt, dass einer weiteren Gruppe von bedrängte Menschen durch unser Haus Hilfe zuteilwurde:

verwundeten Soldaten. So hat man unsere Schule als eine Stätte der Bildung und Erziehung zu einem Hilfslazarett umfunktioniert.

Zu diesem Zweck beschlagnahmte die deutsche Wehrmacht zu Beginn des Jahres 1943 zwei Drittel der Schul- und Pensionatsgebäude.

Ein „hektischer Umzug“ vom Institut in die Klausur setzte ein. Neben dem Schulmobiliar mußte dorthin aus der Lehrmittelsammlung

auch die großen Glasschränke mit ihrem reichen Inhalt mühsam „verfrachtet“ werden. Handwerker aus der ganzen Umgebung waren

wochenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die Verantwortung für das neu zu errichtende Lazarett übernahm Chefarzt Dr.

Pickl aus Mallersdorf, der die damalige Oberin Mutter Maria Theresia Franz und Direktor Josef Wolf beauftragte, mehrere

Schwestern, darunter fast alle Lehrerinnen, in der Krankenpflege in Mallersdorf ausbilden zu lassen.

Die ersten Leichtverwundeten kamen am 2. März 1943 von der Ostfront. Wie die Chronistin berichtet, reichten die

bereitgestellten Räume nicht aus, so dass alle Zimmer im Parterre – einschließlich der kleinen Wohnung von Direktor Wolf –

noch geräumt werden mussten. Zwei Ärzte, neun Sanitäter und die vier in Krankenpflege unterwiesenen Schwestern betreuten

die Verwundeten, drei weitere waren als Pflegerinnen und zwei Lehrerinnen als Sekretärinnen in der Lazarettverwaltung

eingesetzt. Die übrigen Schwestern hatten alle Hände voll zu tun mit der Zubereitung der Mahlzeiten und der Besorgung

der Wäsche.

Direktor Wolf betreute als „Lazarettgeistlicher“ die Soldaten und feierte oft Gottesdienst in der kleinen Hauskapelle.

So mancher fand in dieser schweren Zeit wieder zurück zum Glauben. Dankesbriefe und gelegentliche Besuche „Ehemaliger“

zeigten, dass viele Soldaten das Kloster als Stätte wohltuender Pflege und Geborgenheit empfunden hatten.

Als sich der furchtbare Krieg durch zunehmenden Bombenterror über den Städten wie Landshut, Regensburg und Nürnberg noch

verschärfte, geriet selbst das Kloster in eine bedrohliche Gefahrenzone. Unvergesslich blieb den Verwundeten und Schwestern

der am 25. Februar 1944 direkt über Oberroning ausgetragene Luftkampf zwischen deutschen und feindlichen Fliegern. Der

schützenden Hand Gottes war es verdanken, dass das Kloster samt den umliegenden Gehöften verschont blieb. Keine der abgeworfenen

Bomben traf menschliche Behausung, während sich auf den bis zu 3 km entfernten Feldern Krater an Krater reihte.

Im Januar 1945 musste auch die von Schwestern betreute staatliche Mädchenvolksschule geschlossen werden, da die letzten Schul-

und Wohnräume für verwundete Soldaten benötigt wurden. Ende Februar verlegte man alle Leichtverwundeten, um 300 schwer

Lungenkranken Platz zu machen. Die Chronistin berichtet, dass sich in ganz Oberroning Angst und Schrecken vor Ansteckungsgefahr

ausbreitete. Es war wie ein Wunder, dass von den pflegenden Schwestern keine von dieser gefährlichen Krankheit erfasst wurde.

Innerhalb von sechs Wochen fanden 25 Tbc-Kranke ihre letzte Ruhestätte auf dem Behelfs-Soldatenfriedhof.

Nach der Verlegung der noch Überlebenden mussten die Schwestern sämtliche Räume vom Speicher bis zum Keller in mühevollster Arbeit

desinfizieren, um neue Soldaten aufzunehmen, meist Kranke und Verwundete, die in langen Fußmärschen von der in Auflösung befindlichen

Ostfront zurückströmten. Da beim Herannahen der Amerikaner von der SS vielerorts die elektrischen Stromleitungen zerstört wurden,

war auch das Kloster wochenlang ohne elektrische Energie.

Am 29. April erreichten amerikanische Fahrzeuge Oberroning und umschlossen das Kloster mit einem Ring von Panzern. Mit dem 8. Mai

1945, dem Tag des Waffenstillstandes, war das langersehnte Kriegsende gekommen. Die Schwestern erwartete an diesem Tag eine neue

schwierige Aufgabe von Seitens der Siegermächte: 45 aus einem Gefangenenlager entlassene Russen, in einem völlig verwahrlosten

Zustand und bis zum Skelett abgemagert, kamen mit einem amerikanischen Transport an. Drei Wochen in einer menschenwürdigen Umgebung,

liebevoll betreut zu werden, das wusste die ehemaligen Kriegsgefangenen zu schätzen.

Die Hoffnung der Schwestern, die Schule bald wieder eröffnen zu können, wurde jedoch bitter enttäuscht, als am 13. Juni 1945 ganz

unerwartet ein weiterer Transport mit 118 schwer lungenkranken Russen eintraf. Erst Ende August 1945 lösten die Amerikaner das

Lazarett auf, aber die Räume wurden noch nicht freigegeben. Die Amerikanische Batterie „C“ 66th A. F. A. P. mit 100 Mann beschlagnahmte

das ganze Schul- und Pensionatsgebäude und beauftragte die Schwestern, die Pflege und Ausbesserung ihrer Wäsche und Uniformen zu

übernehmen. Jeden Morgen um 7.00 Uhr wurde stolz die amerikanische Fahne im Institutsgarten gehisst.

Die Amerikaner spürten bald die große Hilfsbereitschaft der Schwestern und brachten immer wieder ihre Anerkennung und ihren Dank

zum Ausdruck. Am 7. November 1945 wurde endlich die gesamte Besatzung aus dem Kloster abgezogen. Am 17. September 1945 war bereits

die Volksschule wieder eröffnet worden, aber es gab nur weniger weltliche Lehrkräfte, weil viele wegen ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP

amtsenthoben waren. Deshalb mussten die Schwestern an anderen Schulen Aushilfe leisten. Am 15.01.1946 durfte die Haushaltungsschule

wieder beginnen und kurz darauf die dreiklassige Mittelschule. So konnte Zug um Zug das schulische und klösterliche Leben zu seiner

normalen Form zurückfinden.

Kloster Oberroning

Erinnerungen an das Lazarett

Prälat Georg Beis, der damals als verwundeter Soldat in unserem Lazarett gelegen hat, schreibt folgenden Bericht:

Am 3. November 1943 war es. Der Lazarettzug fuhr mit 150 verwundeten und kranken Soldaten im Bahnhof Neufahrn ein. In Lemberg war der

Zug zusammengestellt worden und über Wien, Linz, Passau und Landshut gefahren. Ein Teil der Verwundeten blieb in Passau und Landshut.

Das erhöhte unsere Spannung. Mit Omnibussen erreichten wir das neun Kilometer entfernt gelegene Kloster Oberroning, das neue Lazarett.

Die Schwestern empfingen uns freundlich, wenngleich eine gewisse Bangigkeit zu spüren war. Sicher fiel es ihnen nicht leicht, sich vom

Erzieher- und Lehrerberuf auf Krankenpflege umzustellen und statt Mädchen zu unterweisen, nun Soldaten zu betreuen. Doch waren sie auf

unser Kommen gut vorbereitet, kamen uns freundlich entgegen und sorgten dafür, dass wir uns gründlich waschen und baden konnten. Wir

waren ja in einigermaßen verwahrlostem Zustand von der Ostfront gekommen.

Dann wurden wir auf Säle verteilt, Ich kam in einen mit 40 Betten. Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, nach über einem Jahr, wo

ich meist nur in Erdbunkern gelegen hatte, nun in weiß bezogenen Betten zu liegen. Die Schwestern brachten uns Kaffee und Kuchen. Ich

fühlte mich geborgen und war glücklich, dass ich in ein solches Lazarett gekommen war. Manche meiner Kameraden beklagten sich, das

Lazarett sei so abgelegen. Kino und Tanzlokale gab es hier nicht. Mir aber tat diese Abgeschiedenheit gut. Mit zunehmender Genesung

wurde mir die Hauskapelle, in der regelmäßig die Messe gefeiert wurde, ein wichtiger Ort, meine Berufsentscheidung zu treffen. In den

acht Wochen meines Oberroninger Lazarettaufenthaltes reifte endgültig der Entschluss, Priester zu werden. Nach meiner Entlassung bat ich

den Bischof von Augsburg um die Zulassung zum Studium der Theologie.

Noch ein Erlebnis möchte ich in Rückerinnerung an meine Lazarettaufenthalt nicht verschweigen. Beim Transport vom Bahnhof Neufahrn nach

Oberroning erkannte ich unter den Verwundeten meine Freund und Landsmann Johann Stockinger aus Hohenschäftlarn bei München. Zwei Jahre

hatten wir uns nicht gesehen und nur brieflich Kontakt gehalten. Nun konnten wir zusammen einige Wochen erleben. Manche Spaziergänge sind

mir noch heute in Erinnerung, bei denen wir über unsere Zukunft sprachen. Auch er wurde Priester, Missionsbenediktiner in St. Ottilien.

Pater Titus wurde sein Ordensname.

So schaue ich in Dankbarkeit auf die Monate meines Lazarettaufenthaltes im Kloster Oberroning. Gott möge alles lohnen, was die Schwestern

für die Soldaten getan haben und das Kloster, das 150 Jahre bewegte Geschichte erlebt hat, weiter mit seinem Segen begleiten.

Prälat Georg Beis Dompfarrer, Domdekan

Kloster Oberroning

|