|

OBEROTTERBACH

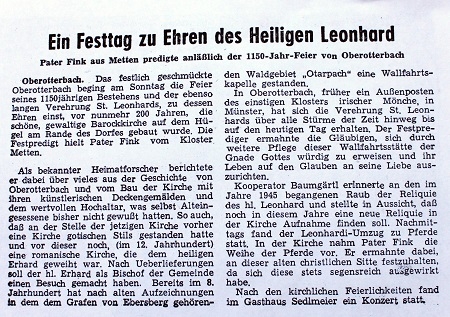

Oberotterbach begeht 1955 die 1150-Jahrfeier

Der Name Otterbach taucht zum ersten Male in zwei Urkunden aus der Zeit von 870-875 auf. Es handelt sich an diesen

Stellen sicherlich um Oberotterbach. Aber wir können nicht die Frage entscheiden, ob der lateinische Ausdruck ad

Otarpach eine Siedlung zu Otterbach oder die Gegend am Otterbach meint. Es ist ein großes Waldgebiet, das von

Otterbach über die heutige Straße nach Landshut hinweg bis Oberhatzkofen reichte. Dieses Gebiet besaß um 870 der

Kanzler des Grafen Ratold von Ebersberg, namens Alawichus, der Priester war und dem Adel angehörte. Die Grafen

von Ebersberg besaßen im Großen Laabertale ausgedehnte Besitzungen, die sich von Pfeffenhausen bis Sandsbach

erstreckten. Der Name Ratold kehrt im 10. Jhd. in der gräflichen Familie wieder. Ein Graf Ratold von Ebersberg,

vielleicht ein Enkel des Ratold von 870, war 950 Statthalter in Kärnten. Alawichus hatte seine Ausbildung in der

königlichen Kanzlei zu Regensburg erhalten. Er trat in Beziehung zu König Ludwig dem Deutschen, der seit 837 sein

Hoflager in Regensburg hatte. Ludwig war es auch, der Alawichus das Gebiet überließ. Der gräfliche Kanzler hatte

auch in Hatzkofen Besitzungen. Alawichus überließ im Tauschwege das weite Gebiet Bischof Ambricho von Regensburg

und erhielt dafür die Kirche in Holzhausen mit Grund und Boden, der zu ihr gehörte. Der Ort bei Pfeffenhausen

besitzt heute keine Kirche, vielleicht war sie ursprünglich vorhanden, ist aber dann später verfallen.

Es erhebt sich nun die Frage, was der Bischof mit dem Gebiet angefangen hat. Es wurde von einer alten Straße

durchschnitten, die ihren Ausgangspunkt in Regensburg hatte und nach Mauern bei Moosburg lief, wo sie in eine

Straße von und nach Augsburg einmündete. Die Straße lässt sich heute noch an verschiedenen Stellen nachweisen.

An der Straße hatte ein Rumolt einen Hof gebaut, das heutige Ramelsdorf. Es drängt sich die Vermutung auf, dass

der Bischof damals die Pfarrei Oberhatzkofen organisierte, der er das ganze Waldgebiet zuwies. Es ist doch

auffallend, dass die Einöden Seidersbuch und Wiedenberg erst im letzten Jahrhundert in die Rottenburger Pfarrei

eingemeindet wurden. Die Namen der beiden Einöden belegen den waldigen Charakter der Gegend. Sie musste erst der

Siedlung erschlossen werden. Der Wald wurde durch Feuer geschwendet; daher der Name der Einöde Brandhof, die

immer zur Pfarrei Oberhatzkofen gehörte.

Es drängt sich eine zweite Frage auf, nämlich: Wie kam König Ludwig der Deutsche in den Besitz des ausgedehnten

Waldgebietes? Er war doch kein Bayer, sondern fränkischen Geblütes. Die Antwort ist ganz einfach. Große Waldungen

verblieben in den Händen der Agilolfinger Tassilo. Karl der Große, der fränkische König, stürzte ihn in diesem

Jahre und verwies ihn in ein Kloster. Er nahm für sich, was bisher in herzoglichem Besitz war. So kam unser

Waldgebiet in Karls Hände. Von ihm erbte es sein Enkel Ludwig der Deutsche, der es an Alawichus abtrat. Trifft

diese Annahme zu, so ergeben sich wieder zwei neue Fragen. Die eine von ihnen lautet: Warum gehörte Otterbach,

die Kirche und die Siedlung, nie zur Pfarrei Oberhatzkofen? Das Waldgebiet reicht heute noch im sogenannten

Frauenwalde an die Grenze des Marktes. Die zweite Frage lautet: Wie kommt es, dass in der Galgenlohe Felder liegen

oder lagen, die vom Pfarrhof in Rottenburg aus bewirtschaftet wurden? Kirchlicher Besitz erhält sich vielfach ohne

Veränderung. Wir kommen nun der Sache um ein beträchtliches Stück näher. Otterbach gehörte immer zur Pfarrei

Rottenburg, die am Anfang ihren Mittelpunkt im Dorfe Münster hatte.

Der Name des früheren Pfarrsitzes, Münster, 1080, Munstiure, besagt, dass hier in der Frühzeit ein Kloster

bestand. Es geht auf die Zeit zurück, wo irische Mönche, die sich im Lande der Franken niedergelassen, bei den

Bayern erschienen, um sie für den wahren Glauben zu gewinnen. Die Mönche wohnten nicht gemeinsam, sondern einzeln

oder zu zweien oder dreien in Zellen oder Klausen. Sie hatten aber als Mittelpunkt eine Kirche, bei der sie am

Samstag und Sonntag den Gottesdienst gemeinsam feierten. Diese Kirche war gewöhnlich dem Apostelfürsten Petrus

geweiht. Wegen dieses Patroziniums erweist sich heute noch die Kirche in Münster als Wohnung des Abtes, des

Hauptes der Mönchsgenossenschaft. Bei ihm weilte nur der Nachwuchs, den er persönlich ausbildete. Die irischen

Mönche wählten für ihre Niederlassungen gerne Plätze, wo Straßen vorbeiführten. Auch Münster liegt an einer

alten Straße, deren Verlauf bereits geschildert wurde. Die Mönche hatten so Gelegenheit, die Gastfreundschaft

auszuüben. Sie wollten in Verbindung mit der Bevölkerung kommen und ihr das Christentum nahebringen. Eine Klause,

in der irische Mönche wohnten, nehme ich in Otterbach an. Der Platz war gut gewählt. Die Niederlassung lag erhöht

am Rande eines Waldes, während im Tale der Otterbach das nötige Wasser lieferte. Neben der Klause erhob sich eine

Kapelle, in der die Mönche während der Woche ihren Gottesdienst verrichteten. Am Samstag wanderten sie nach

Münster zur Kirche ihres Abtes.

Unsere Vorfahren, der Stamm der Baiern, kam aus dem Osten, wo sie auf dem nördlichen und südlichen Ufer der Donau

zwischen Wien und Budapest am Ende des 5. Jhd. wohnten. In dieser Gegend lernten sie die Irrlehre des Arius

kennen. Sie war hauptsächlich auf dem Balkan vertreten. Die einheimische Bevölkerung suchte die Lehre gerade bei

den anwohnenden Germanen zu verbreiten. So kam es, dass die Goten und Langobarden die Lehre des Arius, den

Arianismus, annahmen und Jahrhunderte lang bewahrten. Auch die Baiern wurden gewonnen. Sie brachten den arianischen

Glauben mit in ihre neue Heimat an der Donau und an der Isar. Arius lehrte, dass Christus nicht gleichen Wesens

mit dem Vater, sondern ihm nur ähnlich sei. Das Konzil von Nizäa hatte die Lehre als Irrlehre verworfen, aber sie

behauptete sich noch lange in den Ländern an der Donau. Der Schluss ist naheliegend, dass die irischen Mönche

allen Fleiß daran setzten, unseren Vorfahren eine richtige Auffassung von dem Geheimnis der Heiligsten

Dreifaltigkeit beizubringen. Es ist richtig, dass das Dreifaltigkeitsfest erst am Ende des 5. Jhd. allgemein

eingeführt wurde. Es war die Zeit, in der in Spanien, in dem die arianischen Westgoten eine Heimat gefunden,

neue trinitarische Streitigkeiten ausbrachen. Aber was hindert uns anzunehmen, dass das Geheimnis von der

Heiligsten Dreifaltigkeit schon früher verehrt und gepredigt wurde? Es ist ferner auch richtig, dass in späteren

Jahrhunderten, in der Zeit der furchtbaren Seuchen des 14. Jhd. oder im 17. Jhd. nach dem schrecklichen

Dreißigjährigen Krieg mit seinen großen Verwüstungen und Krankheiten ein Anschwellen der Verehrung der heiligsten

Trinität festzustellen ist. In diesen späteren Jahrhunderten entstanden vielfach Wallfahrtsorte und Bruderschaften

zu Ehren der Heiligsten Dreieinigkeit. Eine solche Bruderschaft wurde an der Kirche im nahen Oberhatzkofen

errichtet. Wenn aber heute noch in Otterbach das Dreifaltigkeitsfest gefeiert wird, so sehe ich darin ein altes

Erbstück aus der frühesten Zeit.

Wir müssen daher annehmen, dass in Otterbach bereits eine Kapelle bestand, als 870 Bischof Ambricho von Alawichus

das Waldgebiet eintauschte. In ihr wurde schon damals das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit in besonderer

Weise verehrt. Auf diese Weise verblieb die Kapelle bei Münster, kam also nicht an Hatzkofen obwohl die

Nachbarspfarrei bei Seidersbuch nahe an Otterbach heranreichte. Auch die zweite Frage findet so ihre Erklärung.

Der Kirche wurden zu ihrem Unterhalt ursprünglich die Felder in der Galgenlohe überlassen. Später fielen sie an

die Kaplanei auf der Burg zu Rottenburg. Als gegen 1500 der Pfarrer in Gisseltshausen die Kaplanei übernahm und

auch in den Markt übersiedelte, wurden sie nun dem Pfarrvitum überlassen.

Sankt Leonhard

Als der Nachwuchs aus dem Westen ausblieb, starben die irischen Mönche nach einem Jahrhundert in ihren

Niederlassungen aus. Ihre Siedlungen fielen an den Herzog oder an den zuständigen Bischof. In Regensburg wirkte

am Anfang des 8.Jhd. der Heilige Erhard, dessen Namen uns das Salzburger Verbrüderungsbuch überliefert. Sein Grab

fand er in der Stadt Regensburg, wo es im Osten von der Niedermünsterkirche lag. (Erhardigruft, Erhardibrunnen). Von

ihm hatte auch das frühere Erhardihaus seinen Namen. Es wurde durch Bomben zerstört, erstand als Kolpingheim neu

aus den Ruinen. Erhard wurde erst 1051 offiziell durch Papst Leo IX., der seine Reliquien erhob, in die Zahl der

Heiligen aufgenommen. Wir dürfen auch im vorliegenden Falle vermuten, dass seine Verehrung viel weiter zurückgreift.

So wird die Feier seines Todestages in Oberotterbach ein altes Erbstück sein. Der Heilige Bischof bereiste von

Regensburg aus das flache Land. Vielleicht weilte er auch im damaligen Kirchlein zu Oberotterbach, nahm dort

kirchliche Handlungen vor und erwies ihm seine Gunst.

Mit dem Namen der Persönlichkeit des Bischofs Erhard bewegen wir uns in einer Zeit, die 1200 bis 1250 Jahre

zurückliegt. Patron der Kirche in Otterbach ist heute der heilige Leonhard. Seine Verehrung kam in unseren Landen

erst viel später auf, nämlich im 12. Jhd. Damals bauten französische Ritter in Regensburg eine Kirche zu Ehren

des Heiligen Leonhard. In diese Zeit fällt auch der Bau einer Kirche in Oberotterbach. Von diesem Bau haben sich

nur die Untergeschosse des Turms erhalten. Nach 1200 stiftete Graf Konrad I. von Rottenburg-Moosburg, der ein

besonderer Verehrer des heiligen Leonhard war, an der Kirche in Otterbach ein Benefizium und wies ihm die Einkünfte

aus einer Reihe von Höfen der Umgebung zu, Breiten, Reckerszell usw. Die Dotierung bestand noch 1600, das

Benefizium war aber nicht mehr besetzt. Großen Aufschwung nahm die Verehrung, des Heiligen Leonhard im 15. Jhd. Er

wurde allmählich zum Patron für die Hausgenossen des Menschen, für das Vieh, besonders das Pferd. Der Heilige

Leonhard war in der Hallertau hoch angesehen, wo der Schimmel in Sage und Geschichte eine große Rolle spielt. In

die Zeit des 15. Jhd. fällt wieder ein Neubau der Kirche in Otterbach. Diesem Bau gehören die Obergeschoße des

Turmes an. Einem dritten Höhepunkt der Verehrung des heiligen Leonhard stellen wir im 18. Jhd. fest. In dieser

Zeit wurde die heutige Kirche gebaut. Pfarrer in Rottenburg war damals Franz Xaver Hörl, ein gelehrter Mann,

Doktor der Theologie und beider Rechte, später Kanonikus bei St. Martin in Landshut. Die Pläne für den Neubau

fertigte der Landshuter Hofmaurermeister Johann Georg Hirschstötter. Die Maurerarbeiten führte Meister Josef

Dielinger von Rottenburg aus. Die Kirche stellte künstlerisch eine beachtliche Leistung dar. Die Zimmererarbeiten

hatte Parlier Anton Gaisreiter von Niedereulenbach übernommen. 1755, also vor 200 Jahren, war der Bau fertig. In

diesem Jahr wurde ihr Inneres eingerüstet und der Maler Ignaz Kaufmann aus Landshut bestieg die Bretter, um an der

Decke des Presbyteriums und des Langhauses seine großartigen Bilder von der Taufe und der Aufnahme des heiligen

Leonhard in den Himmel zu entwerfen. In einem Chronogramm hält er das Jahr 1755 fest. Das Bild auf dem Hochaltar

malte Peter Horemans in München. Es wäre noch eine Reihe von Handwerkern zu nennen., die sich an der

Ausschmückung der Kirche beteiligten, der Bildhauer Johann Paul Wagner von Vilsbiburg, der Maler Johann Anton

Schweinhuber in Rottenburg, der Faßmaler Georg Andre Zellner von Furth, der Schreiner Amantius Fehlweck in

Rottenburg.

Seine Kommunionbank ist eine bedeutende Leistung. Die Wallfahrt hielt bis 1830 an. In diesem Jahr wurde eine

große Feier veranstaltet. Vorausgegangen war eine schwere Seuche, die das Vieh in den Ställen dezimierte. Sie

hörte auf, als sich die Bauern zum heiligen Leonhard in Oberotterbach verlobten. Am Jakobustag des Jahres 1830

wallten viele Züge von Bauern aus den umliegenden Pfarreien zur Kirche. Sie brachten ihrem Patron ein Wachsopfer,

das die Gestalt eines Kalbes hatte. Der Landrichter in Rottenburg spottete über den modernen Tanz um das wächserne

Kalb und verurteilte die Geistlichen zu einer Geldstrafe wegen Vergehens gegen die staatliche Feiertagsordnung.

Nach dem Feste wurde es um Otterbach stiller. In meiner Jugend kam, soviel ich mich erinnere, nur noch eine

Gemeinde: ich meine, es was Niedereulenbach. In der Nähe dieses Dorfes liegt Waselsdorf, dessen Bauern einst

zum Unterhalt des Kaplans von Oberotterbach einen Beitrag leisten mussten. Aber immer noch wurden und werden die

drei Feste, Dreifaltigkeit, St. Erhard und St. Leonhard in Otterbach begangen. Sie waren das Leitmotiv für unsere

Arbeit, harte Rodungsarbeit, die in unbekanntes, unerforschtes Neuland vorstieß.

Die Wallfahrtskirche St. Leonhard ist eine wahre Fundgrube für passionierte Heimatkundler. Schon im 12.

Jahrhundert bestand in Oberotterbach eine Kaplanei, und die Leonhardifahrten dorthin waren damals weitum

bekannt.

Der Festzug zu der 750 Jahrfeier

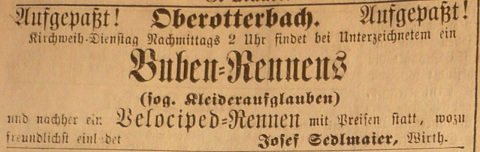

Anzeige aus dem Jahre 1931

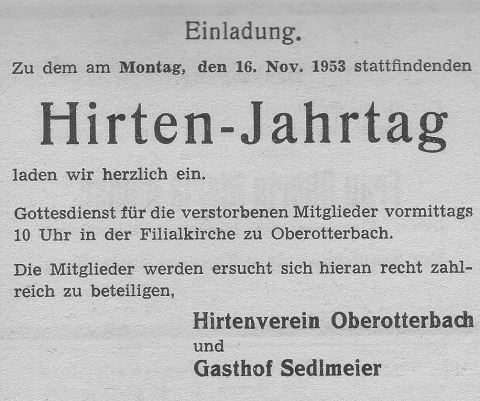

Anzeige aus dem Jahre 1953

Anzeige aus dem Jahre 1885

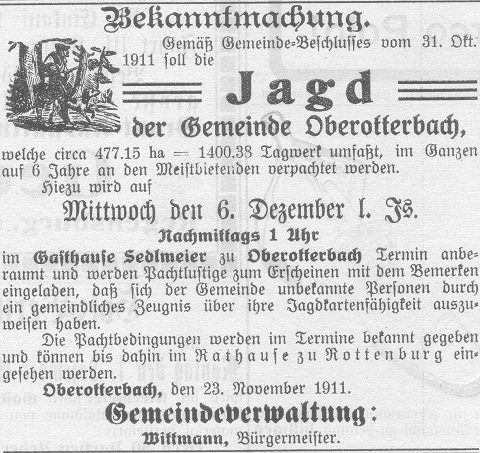

Anzeige aus dem Jahre 1911

Die Kuhprozession in Oberotterbach am Jakobstage, 25. Juli 1829.

Du wirst vielleicht, lieber Leser, Deinen Kopf schütteln, wenn Du diesen Titel liest. Es geht Dir,

wie es mir gegangen hat, als ich auf diesen Titel zum erstenmal im Repertorium des Landshuter

Staatsarchivs stieß. Meine Spannung hatte den Höhepunkt erreicht, als mir das betreffende Aktenbündel

in die Hand gelegt wurde. Daher will auch ich, lieber Leser, Deine Geduld nicht länger auf die Probe

stellen, sondern auf Grund des amtlichen Materials erzählen, was es mit dieser Kuhprozession in

Oberotterbach am 25. Juli 1829 für eine Bewandtnis habe.

Die Sache beginnt mit einer großen Viehseuche, die im Jahre 1829 die Ställe der Bauern des

Rottenburger, Hohenthanner und Schmatzhauser Bezirkes heimsuchte und ausräumte. Als die Seuche

erloschen war, verlobten sich die Bauern nach Otterbach. Sie brachten 45 fl. zusammen, womit sie eine

große Kuh aus rotem Wachs beim Lebzelter bestellten. Nach den damaligen Preisen war sie einen ganzen

oder wenigstens einen halben Zentner schwer. Das war das Geschenk, das die Bauern ihrem Patron, dem

hl. Leonhard, in feierlicher Prozession überreichen wollten. In Rottenburg wurde am Skapulierfeste

vom Pfarrer auf der Kanzel der Bittgang und die Gottesdienste verkündet. Es war der 25. Juli, das

Fest des hl. Apostels Jakobus, also ein abgeschaffter Feiertag, in Aussicht genommen worden. Als der

Morgen des Festtages anbrach, strömten die Bauern in hellen Scharen zum Heiligtume des hl. Leonhard

in Oberotterbach. Von Rottenburg aus führte sie Kooperator Hanneseder prozessionsweise zur

Gnadenstätte, während der Kooperator von Hohenthann die Wallfahrer aus dieser Gegend begleitete. Er

hielt nachher auch ein Amt. Den Mittelpunkt der großartigen Prozession bildete die rote Kuh, die von

vier Jungfrauen auf einem Gestelle getragen wurde. Nebenher gingen weißgekleidete Mädchen, die

brennende Kerzen in Händen trugen. Helle Freude erfüllte die Teilnehmer. Pfarrer Zech hielt das

Hochamt. Die Bauern spendeten viel Geld in die Opferteller.

Soweit war die Sache zu aller Zufriedenheit verlaufen. Sie hatte aber ein übles Nachspiel. Die Bauern

hatten zwar das Landgericht Pfaffenberg, zu dem damals der Rottenburger Bezirk gehörte, um Erlaubnis

gebeten der den Landrichter vertretende Assessor Forster hatte nicht ja und nicht nein gesagt. Er

machte die Bittsteller nur auf die Folgen aufmerksam, die die Sache nach sich ziehen könnte, wenn sie

angezeigt würde. Die Bauern schlossen aus diesen Worten, dass die hohe Obrigkeit ihre Augen zudrücke,

wenn sie den Bittgang abhalten würden. Das Unheil schreitet schnell. Ein eifriger Gerichtsdiener

hatte nichts Eiligeres zu tun, als bei seiner vorgesetzten Behörde Anzeige zu erstatten. Er hatte

auch einen Augenzeugen gefunden, der ihm zu Diensten war. Seine Gnaden, der Landrichter von

Pfaffenberg, brach in hellen Zorn aus, als er die Anzeige erhielt. Er konstruierte zwei schwere

Staatsvergehen. Das eine bestand darin, dass an einem abgeschafften Festtage ein feierlicher

Gottesdienst stattgefunden hatte, das andere erblickte Se. Gnaden darin, dass ohne Erlaubnis des K.

Landgerichtes ein Bittgang abgehalten worden war. Erschwerend empfand er es, dass die Geistlichkeit,

darunter zwei Pfarrer, wovon einer sogar Dechant, sich daran beteiligt. Sie hätten doch die Pflicht,

ihren Schäflein das Beispiel treuer Befolgung der Staatsgesetze zu geben. Besonderen Zorn hatte der

Landrichter auf den Pfarrer von Rottenburg, dem er Habsucht und Unbildung vorwarf. Seine Entrüstung

erreicht in den Worten seines Berichtes an die Regierung des Regenkreises ihren Höhepunkt: „Wie soll

das Allerheiligste durch goldene Kälber verdrängt oder durch blutige Tieropfer beleidigt werden?“ Die

Auslagen für das Wachs hätte „nach dem Willen des göttlichen Stifters der heiligen Religion zum Beten

der Schulen und Armen“ verwendet werden sollen. Die Regierung ordnete eine Vernehmung der

Gemeindevorsteher und Pfarrer an. Als sie abgeschlossen war und die Regierung die Akten in Händen

hatte, kam von dort eine scharfe Aufforderung an den Assessor Forster, dass er sich wegen seiner

Antwort an die erlaubnisheischenden Bauern binnen 72 Stunden verantworte. Auch der Kooperator von

Rottenburg musste binnen 48 Stunden eine Erklärung abgeben, ob er im Auftrag seines Vorgesetzten die

Prozession geführt habe. Eine gleiche Frist wurde Pfarrer Zech gestellt, der sich erklären musste, ob

er die Gottesdienste auf der Kanzel verkündet habe. Nachdem die Antworten in Regensburg, dem Sitze

der Regierung des Regenkreises, eingelaufen waren, fällte diese das Urteil. Bei Assessor Forster und

den Gemeindevorstehern wurde von einer Geldstrafe abgesehen; sie bekamen aber eine ernstliche Rüge.

Dechant Gebhard von Hohenthann wurde zu 15 fl. und Pfarrer Zech von Rottenburg sogar zu 25 fl.

verurteilt. Das Ordinariat bestätigte die Sentenz der Regierung. In besonders scharfen Worten war der

Verweis an Pfarrer Zech gehalten. Er hatte bei der Vernehmung versucht, sich durch verschiedene

Winkelzüge aus der Schlinge zu ziehen. Das Ordinariat erteilte ihm ferner den Auftrag, die Kuh aus

der Kirche zu entfernen. Aber auch die Kooperatoren erhielten eine ernstliche Verwarnung; sie hätten

wissen sollen, dass man staatlichen und kirchlichen Gesetzen mehr gehorchen müsse als einem Auftrag

des unmittelbaren Vorgesetzten. Dechant Gebhard und Pfarrer Zech zahlten die Buße. Die Quittungen

liegen bei den Akten. Das Geld wurde, dem sozialen Empfinden des Landrichters entsprechend, zur

Anschaffung von Büchern und Schuhen an arme Schulkinder verwendet, der Rest an Bedürftige

verteilt.

Das ist die Geschichte von der roten Kuh in Oberotterbach, so sich am Jakobustag, dem 25. Juli 1829

ereignet hat. Sie ist wert, dem Staube der Archive entrissen zu werden. Denn es fallen durch sie

grelle Lichter auf die Lage der Kirche in Bayern vor hundert Jahren. Gewiss wäre es nach unserem

Empfinden geziemender gewesen, wenn statt der Kuh eine große Kerze geopfert worden wäre. Wer kann

aber die Kirche hindern, wenn sie Gottesdienste und Bittgänge anordnet? Der Staat tat es damals auch

nur aus der Besorgnis heraus, dass durch das viele Beten seine Untertanen vom Erwerb und Verdienst

abgehalten, der Volksreichtum und die Steuerkraft dadurch gemindert würde.

P.W.F

|